书评|消失的「三和大神」

作者:Jay

校对:LIT.CAVE工作室

配图:Online

引言

功绩社会一直正面而积极地鼓励着「打工人」从劳动中实现自我价值。而「打工世界」之外,有着一群做一天日结工、闲玩三天的青年,他们有的甚至每日生活成本低于50元。

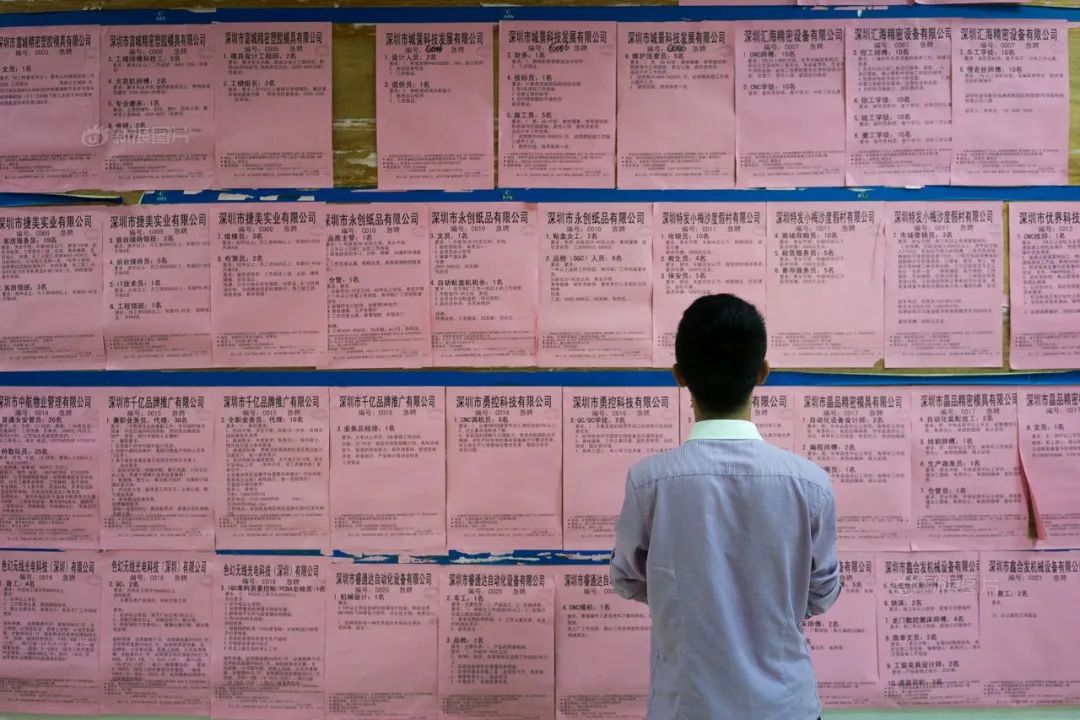

2018年NHK有一部纪录片《三和人才市场:中国日结1500日元的年轻人》在海外上映,引起了国内社会轰动。在外界看来,中国深圳出现了类似「贫民窟」这样的低收入人群聚集地,而国内社会学研究方面很少对此作出反应。

2020年8月,《岂不怀归》将三和青年这一群体推至公众面前,《岂不怀归》的作者田丰和林凯玄以白描研究的方式,对三和青年进行调查,为我们提供了极有价值的二手资料,其精神也难得可贵。但同时,这些材料毕竟受多方面限制的缘故,它可能并不能全面地展示三和青年的面貌,甚至容易使公众对这个群体贴上「低端」、「惰性」、「废人」等标签。

2020年,三和青年这个群体受到疫情打击,渐渐消失于三和人才市场。2021年初,三和、华辉、云久鸿等人力中介相继撤出景乐市场,基本宣告了这个群体的溃散。在此之际,我们试图讨论三和青年这个群体所呈现的特性,最后借由韩炳哲的「倦怠社会」反思这个群体存在的状况。

一、我们离三和大神有多远?

在深圳的三和人才市场中,可以看见这么一帮人混迹街头:他们低成本生存着,通常靠做日结维生,吃5元的「挂逼面」,喝2元的大瓶「挂逼水」,做一天150元的日结就闲玩三天;嘴里骂着「黑心工厂」,一入夜就泡在网吧,抱着混吃等死的观念度过一天又一天,他们被外界称为三和青年。

倘若每日生活成本低于50元,则进入了他们口中所说的「挂逼」状态,也即成为「三和大神」。

我们可以根据著作《岂不怀归》和纪录片《三和人才市场》总结三和青年群体形成的几个原因:

一、他们大多数从小是乡村「留守儿童」,学历低,职业技能跟不上社会产业的进步,但跟上一代农民工不同,他们不愿继续学习和机械性地工作,对「成家」和「回家」没有强烈意愿,希望留在大城市;

二、三和市场由于社会商品过剩、物质充沛、物流成本低等社三和娱乐会条件而形成一个低消费环境,使三和青年大大缩小开支;

三、深圳作为一个80年代以来高速工业化的城市,包容性极强,但本土文化严重缺失,工业发展和人口流动使该地区带来强大的产能同时,外乡人对此没有认同感。在这里生活的他们不会特别意识到自己的「外来者」身份。

这使我们想到香港的重庆大厦,在《香港重庆大厦:世界中心的边缘地带》中,作者麦高登称重庆大厦为「低端全球化」的产物。但相比于重庆大厦,三和人才市场并不是一块「飞地」或另类孤岛,没有发生破坏社会秩序的暴力事件,更像是平地中的一处低洼。如果说重庆大厦所聚集的是社会中的「他者」,那么,三和人才市场则是这个城市之中,青年反抗工作和不愿意积极追求财富自由的「异托邦」(Heterotopias)。

如《岂不怀归》所说,「三和青年」诚然是深圳城市化和工业化的产物,但「干一天玩三天混吃等死」这一现象却不仅限于低收入人群之中,毕竟,「低端」、「惰性」、「废人」是我们在「个人有增加自己的资本的责任,而增加资本本身就是目的」这一标准下对三和青年的认知。

另外在「三和青年」的网络社区「三和大神吧-百度贴吧」中,我们不难发现,越来越多年轻人正在标榜自己是「三和大神」。他们不一定学历低或职业技能落后,甚至有着固定的收入,但同样「低成本」生存着,并且对「混吃等死」表示向往。

对于他们而言,商品社会营造了一个物质富饶、产能过剩、分工越来越细的世界,而倘若人要在这里生存,就必须紧跟时代的脚步,及时提升自己的职业技能。生产技术的爆炸式革新,使「一门手艺养活大半生」这样的生存方式已越来越不可能。生产技术为人带来更好的生活同时,也正快速淘汰着大部分依靠简单技能维生的生产者。

北京师范大学教授梁鸿在2013年出版的纪实文学作品《出梁庄记》较为客观地描述了一代农民工和城市之间的存在关系。在21世纪初,农民工为了提高家庭的生活水平而外出打工,他们付出劳动去换取财富,但面临着被工业机器替代的危机。

短短十几年间,新一代农民工(90后为主,00后逐渐加入)却带着完全不一样的观念来到大城市。他们留在大城市更是出于对其商品过剩、工业化程度高、多元而包容的社会环境一面的向往,但由于自身能力在职业上的不匹配(更多时候是主观上不愿意过度劳动),所以扣减自己在物质方面的需求,最终建构了一个以自我个体作为主体的世界,尝吃着这个社会城市化所产生的诱果同时,对生存状况不断作出妥协。在纪录片《三和人才市场》中,我们可以看见三和青年作为新一代农民工,跟上一辈的价值观有着极大差异。

但倘若除开收入水平来看,「三和青年」可能不仅凸显新一代农民工的生存境况,更可能是「下流社会」人群的未来。

术语「下流社会」由日本社会观察家三浦展在其著作《下流社会》所创造。书中所谓「下流阶层」,指的是年龄位于30岁前半段的年轻人中,阶级意识有向下流动的趋势,最大的特征是沟通能力、生活能力、工作能力、学习意愿、消费意愿等的全面下降,他们物质生活足够温饱甚至小康,但失去了向上发展的动力而甘于平庸。

诚然,这部「日系」社会学畅销书可能由于论点重复、结构松散、模糊了学术与传媒写作边界而遭诟病,但其所反映的依然是一种社会现象,即新一代年轻人越来越感到一种无法消除的疲惫。

如果说「垮掉的一代」是二战后主流价值观溃败的环境下,年轻人以个性去反抗主流、极端的「享乐主义」面对生活,从而挑战体面的传统价值标准的话,那么到了「三和青年」,这些年轻人已经不再对主流文化发起挑战或寻求认可,他们在三和人才市场构建了一个同化能力极强的世界,而在外界看来,这就是疲惫年轻人的聚集地。

他们之中,有人想要改变自己的处境,周围一句「兄弟别去,那是黑厂,我们去上网」就能消解其上进心。这句话所投射的,不仅是象征着单调而高强度劳动的工厂在前面等着「上进」的你,更指涉着背后有一个可以包容你、庇护你的共同体。

21世纪第二个十年,虚拟现实游戏、短视频、直播等这些日常生活的娱乐方式也似乎加剧了这种现象。三和青年可以是肉体生存与精神生活渐渐分离的一群人,他们对现实失志,却从彩票、赌博乃至网吧的游戏世界中找到自身的「存在感」。但,不再关注现实的物质性存在,转而地把自我交给更容易获得满足感的虚拟世界,这真的是三和大神的存在现状吗?

二、欢迎来到「赛博朋克」?

相比于互联网诞生以前,当代人获得一种心理上的满足感越来越容易,尤其在电子游戏世界,有人为了成为虚拟秩序和游戏规则中的「高手」,已经到了废寝忘食、疏离现实的地步。

所谓三和大神,他们明明厌恶自身的处境,但倘若脱离这里走向主流社会,就不免被以物质生活水平来衡量自己的生存价值。由此,他们只好不得不重返「三和」,以一种矛盾的心态生活着——依赖于这里,对周围事物抱着事不关己的矛盾态度;看见跳楼这样的轰动性事件,又唯恐天下不乱。他们对婚姻和家庭有着似乎「激进」的观念(不婚、不承担家庭责任),这种「激进」又不过是他们用以掩饰自己窘迫处境的托辞。

这里,三和青年内心反复受两种状态折磨:长期性的沉浸与间歇性的反抗。

在长期性的沉浸中,三和青年让自己内心和外界达成妥协。在精神分析理论,拉康和齐泽克用「缝合」(suture)这一概念来描述这种结合。其意思即围绕着空无(拉康的实在界)创造出一个以现实的面貌呈现出的心理世界(拉康的符号界),它是个「属于自己的天地」。齐泽克在《幻象的七重面纱》一文中谈到如此的幻象具有多样性特征,也就是说,它是个极为个性化的、康德式的「先验图式」。

因此,没有所谓最好的生活,仅仅有不同的生活方式而已,每个人都有他自己整合世界的方式。三和青年用「挂逼」来形容自己的潦倒境况,在他们认知中,这个词意涵丰富,有着自嘲和自保的意味,是一个中性的形容词。这也意味着三和青年在用言语去抹平现实生活的不堪。

但由于三和青年当初来到城市是为了追寻理想,这就埋下了反抗的种子。他们生存在深圳三和人才市场中所产生的幻象是不稳定的,于是就有了间歇性的反抗。他们无法像齐泽克所说的那样「无视社会中无所不在的对抗,而沉溺于这样一种想法:社会乃是一个团结协作且充满凝聚力的有机整体」,只不过是无处可归才依赖于在这里。所以,他们往往抱着事不关己的心态,又期待着外界的动荡给自己带来实质性改变。

最后,他们利用在大城市中所接触到的一些「反传统」激进观念为自己的行为作辩词,从而暂且调和了这种冲突。所以,三和青年不仅如《岂不怀归》所说是这个时代物质充沛、物流发达催生的产物,更是被后工业文化所扭曲和变形的个体。

不过,无论是长期性的沉浸还是间歇性的反抗,归根到底是三和青年考虑在不同指标下企图获得「心理满足感」罢了,物质生活是他们的权宜之计(有钱绝不打工),相比当代努力争取财富自由的年轻人,他们更有赛博朋克中「后人类」的意味。

2020年底,以赛博朋克为题材的电子游戏《赛博朋克2077》一推出便受到公众喜爱。赛博朋克这一概念诞生于科幻文学,其背景大都建立在「低端生活与高等科技的结合」,这种「个体在某方面上有超强能力」却不得不「生活在糟糕的社会环境」所形成的强烈反差,很容易为公众带来「爽感」,对于日常生活中无法轻易获得满足感的人而言,尤其如此。史蒂文·斯皮尔伯格执导的电影《头号玩家》便精准地抓住观众的这种心理。

在科幻文学中,我们通常把「后人类」按改造技术分为生化人、机器人、变种人、人机复合生物等数种,电影《黑客帝国》为我们展示了一种在营养液中维持生命的、我们可以姑且称之为「硬盘人」的「后人类」。在那里,生物人的唯一功能是维持生命和保存记忆,宛如充当一只硬盘,他的精神意识被连接到虚拟世界中。只不过《黑客帝国》中的「硬盘人」并不知自己所处的「真实处境」,而有没有可能,未来的人类同样把精神意识输入到互联网,生物的人体只需在物质世界维护着存续和储存的功能?

三和青年以廉价的物资维持生命,网吧为他们打开了另一个世界的入口,虽然他们不一定都沉迷其中,但苍白的现实生活与纷繁复杂的虚拟世界相对比,很难不被吸引。在电子竞技中,他们暂时抛弃一切现实条件,与其他玩家公平竞争,而游戏式竞争机制能为他们带来一定程度的心理满足。网吧除了为三和青年提供一个十几块钱就能睡觉的地方,还成为了他们的桃花源。

三和大神所谓「大神」早出于《周礼·春官·肆师》:「类造上帝,封大神,祭兵于山川。」如今是网络流行词。在网络文学发展阶段,比较著名的网络小说作者被称为「大神」,后来词义引申为各大游戏社区资深玩家的称呼,所以,三和大神这一称谓,不排除意味着其指涉的对象是重度沉迷某领域的。

当然,并非所有三和青年都在虚拟世界中逃避自己的现实处境。《岂不怀归》中说到他们沉迷体育彩票也是另一种状况,他们抱着赌博的心态沉浸在体育彩票的选号中,根据长期的观察与分析,来决定自己该如何选号。这跟电子竞技有一定相似之处,只不过在这里,三和青年并没有进入另一个世界,他只是停在幻想迅速得到财富而摆脱窘迫的生活处境的层面。

此外,关于他们为自己维权的方式,也值得一谈。

三和青年不受当地城市管理者待见,他们买卖身fen证、微信号、手机号,有时候一旦跟工厂黑中介发生矛盾,就上演跳楼的戏码引起周边注意。用他们自己的话说:「我们只能靠跳楼活着。」这颇具黑色幽默的意味。

其一,当代社会通过法律为我们提供了生活的保障,信息技术使我们通过社交平台的个人账号建立起另一个「自我」身份,但这些对于三和青年来说都是可以买卖的。他们诚然是出于不得已,也暴露了他们虽然竭力留在城市但根本无法跟上发展的步伐这一现实,他们与自己所生存的城市脱节,又不会在虚拟世界建立一个可寄托的身份,「三和青年」归根到底不是赛博朋克的「后人类」,于是就沦为了无论在虚拟还是现实都找不到自我认同的边缘人。

其二,他们以威胁自己的生命的方式来诉求公平,而不是对他人进行掠夺和侵犯。这显然得益于物联网技术的发展使每个地区遍布监控探头,更重要也表明他们在极端的贫穷且无法获得公平的境况下,最后是以自身的死亡对社会进行道德绑架。死亡对他们来说不是自我生命终结的威胁,而是向社会博取个人利益的途径,这跟「后人类」也相去甚远。

三 谁在「观看」三和大神

居伊·德波在《景观社会》中提出「景观社会」的概念。景观的本质是「以影像为中介的人们之间的社会关系」。加之互联网的发展,后真相的语境中我们根本无法真正了解三和青年这个群体,就连非虚构著作和纪录片都可能充满着各种解读、立场、观点、谣言甚至偏见,这也宣告了我们对三和青年观察与探讨的不可能。

由此,我们在尝试反思三和青年这个群体的存在同时,也有必要问:究竟谁在「观看」三和大神?

三和青年群体的形成自有社会因素和他们个人因素,但公众斥责他们「干一天玩三天」的同时,为什么有人也悄悄标榜自己是三和大神?我们前面说过,三和青年似乎是反抗工作的,因为新一代年轻人越来越感到一种无法消除的疲惫。为什么是疲惫而不是极端抗争?这就需要谈一谈德国哲学家韩炳哲的功绩社会。

韩炳哲在《倦怠社会》中认为,21世纪已经不是福柯所说的规训社会,而是功绩社会。规训社会是一个否定性社会,制造出疯子和罪犯。功绩社会取消了否定性,用「是的,我们可以办到!」去表达积极属性;禁令、戒律和法规失去主导地位,取而代之的是种种过度生产、超负荷劳作和过量信息的「肯定的暴力」;相应的,它会产生出抑郁症患者和厌世者。

换句话说,功绩人所面临的是永远的积极鼓励,他们在成就自身的努力中筋疲力尽,积极劳动的状态使现代人失去了否定、犹豫、拒绝的能力,最终变得焦虑和歇斯底里。

可以说在三和青年群体之外,普遍「打工人」即身处于功绩社会中。从马云提出「996是福报」到拼多多员工猝死,虽然「打工人」偶尔发声抗议,但这种抗议并非愤怒——按照韩炳哲的论述,愤怒拥有一种特殊的时间属性,与普遍加速和过度活跃无法相容,愤怒是对当下提出质疑,以当下的间歇和中断为前提——「打工人」仅仅只能是生气,因为世界的积极化发展使愤怒这种「例外状态」日益稀少。

三和青年是功绩社会的脱落者,他们无法通过劳动去「成就」自身(零工是为了存活),按理说,他们成为了他者。但很遗憾,功绩社会用「差异」取代了他者,所以不再产生规训社会那种免疫反应,陌生者被弱化为一种消费用语——「杂糅性」主导着当下的文化理论话语,也操控了当今的一切生活体验。

另一方面,虽然三和青年拒绝在功绩社会中积极劳动,但不免跟劳动者一样,堕入到过度的积极状态当中——「过度的刺激、信息和资讯从根本上改变了人的注意力的结构和运作方式,感知因而变得分散、碎片化」,这是身处大城市和信息化时代无可避免的。

所以,三和青年既拒绝着融入功绩社会,又深受其塑造着自身的认知,因而无法达到深度无聊也即「沉思的生活」。功绩社会的劳动者从三和青年群体中看到了反对打工的行为,就以为他们是最接近「嬉皮士乐园」的群体,这种猎奇心理和对精神乌托邦的需求,实质是对三和青年严重的误解。

这几年流行的网红「窃·格瓦拉」也是个典型的案例。切·格瓦拉原本是革命领导者,经网络文化戏谑以后,成了不想打工的英雄形象,网民通过言语表达自己不打工的意愿,但它更像是一种积极的、自我安慰的「倾诉」而非否定式的、剧烈的抗议。

无论功绩社会的劳动者还是混吃等死的三和大神,谁也逃不出功绩社会的积极「鼓励」,最终陷入一种沉默、盲目和分裂的倦怠之中。

不过,彼得·汉德克在《试论疲倦》谈到另一种引向对话、关注以及和解的倦怠。这种倦怠能使「我不仅看到了他者,自我也成为他者,‘他者同时成为我’」,是一种激发灵感的无为。它还有没有可能发生在功绩社会之中呢?

我以为有。

以青年作家郑然的《海鸥墓园》为例,这部小说集写的是「失业人」故事,他们失去了稳定的工作,跟社会脱节,他们的功绩没有得到外界的肯定,故而陷入到深度的无聊当中。郑然为我们展示了一个跟积极劳动拉开距离的小说世界,它看似灰暗、孤独、无助,实质上,这才是功绩社会中劳动者真正渴望的归宿。这种状态或许存在于三和青年之中,但可能性极少。

hg0088新2备用网

正如《岂不怀归》结尾所说,在现实社会、纪录片、非虚构著作乃至互联网平台,三和青年无论被如何展示、书写和剪辑,他们自身始终是失语的。每一种解读都充满误读,周国平其文《哲学家或中蛊者——记一个为思想而痛苦的农民》也如此,看似替一个底层农民发出哲学之声,但周国平根本还是带着评判的立场——这个农民工是个哲学家,或中蛊者?

农民成了一件「皮套」,它似乎真的「坐在哈贝马斯的位三和娱乐置上」向每个读者报告自己的心得,但皮套之下,仍然是周国平。

2020疫情之年,新冠肺炎打乱了城市发展的步伐,深圳三和人才市场也接受了整顿,露宿街头的三和青年已不多见。2021年1月1日起,三和、华辉、云久鸿等最后在景乐市场的人力中介也相继撤出,13年的经营终于结束。这也标志着三和青年群体的溃散。